・新年合同探鳥会の報告 (2026/1/31)

東中西 1/18 「中部に集まれ 新年合同探鳥会交流会」 湯梨浜町東郷池あやめ池公園

1月の探鳥会は県内1カ所での合同開催です。今年は中部の順番でした。第1日曜日の4日は家族サービス優先、11日はガンカモ調査ということで18日になりました。この時期の山陰は曇天積雪が当たり前ですが、当日は春の陽気の新年探鳥会でした。

支部長挨拶でスタート 快晴の東郷池あやめ池公園

集合時刻は少し遅らせて9時半に設定、東郷池あやめ池公園に集まったのは、東部14人、中部10人、西部8人の32人です。支部長のあいさつで開始、快晴、視界良好の東郷池の湖畔をゆっくり歩きました。ミサゴ、カワセミなどをゆっくり観察しました。

ミサゴが悠然と カワセミも日向ぼっこ?

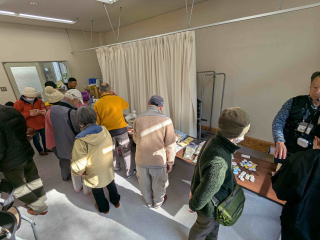

交流会は、あやめ池スポーツセンターに移動して11時開始、30人が集まりました。最初に、中部のツバメのねぐら(琴浦町の家畜用トウモロコシ畑)についてプレゼン。講師は、中部出身で岡山在住会員のOBTさん。次に、鳥の羽根を使ったキーホルダーづくりのワークショップ。講師は中部役員のYMUさん。

オオバンは餌探し? ツバメのねぐらの研修会

最後は、恒例の新春福引は、カードを引いて順番に自己紹介、好きな缶バッジ1個と賞品1個を選択できるもの。オリジナル缶バッジは4種、賞品はエコバッグ、BW用軍手、フェアトレードチョコに加え、会員提供のタカノハガイ(鷹の羽貝)、とまり漬け、バーダー1月号。

会場の傍らには、フリーマーケット「フリマ屋」の鳥関連グッズの販売、バードメイトピンバッジのコーナーもあります。フリマ屋の売上は支部に、バードメイトピンバッジは本部への寄付とします。ありがとうございました。

合同探鳥会と交流会はもちろん、休憩中のおしゃべり、後片付けの共同作業まで、楽しいひとときでした。皆さん、ありがとうございました。 (by H.T photo:S.N+

U.Y+ T.T)

↑ 寄付・福引・販売コーナー

・十二月探鳥会の報告 (2026/1/09)

中部 12/14 「東郷池周辺で冬の野鳥を探そう」 湯梨浜町引地

今年最後の中部での探鳥会は、湯梨浜町の東郷池周辺を散策です。心配された雨も止み、晴れて探鳥会日和となりました。集合場所の駐車場では、2羽のセグロセキレイが、仲良く地面をちょこちょこと歩いていました。

東郷池に向かうと、マガモ、カルガモ、オオバン、そしてキンクロハジロが水面をゆらゆらと気持ち良さそうに浮かんでいました。空に目を向けると、トビが優雅にゆっくりと旋回しています。松の上にはハシボソガラスが、何やら集っている様子。

キンクロハジロを発見! 燕趙園を散策

中国庭園の燕趙園が無料期間でしたので入園する事にしました。建物の屋根の真ん中にイソヒヨドリが現れました。私達がいる間、全く動きません。お気に入りの場所なんでしょうね。

東郷池は1周12㎞、面積4k㎡、鳥取県の中央にある汽水池です。特産品はヤマトシジミ。大ぶりで黒いダイヤモンドと呼ばれています。東郷池の南東にある鉢伏山からみた景色が、鶴が翼を広げたようにみえる事から、愛称は鶴の池。明治時代初期まで実際に鶴の飛来地でもありました。ナベヅルが中心であったと考えられています。

ホオジロガモやアオサギの群れを観察 カワセミ君、どうか御無事で・・・

燕趙園の端から、東郷池を望むと、ホシハジロやホオジロガモ、カイツブリやカンムリカイツブリなどの水鳥が観察出来ました。遠くの木々の間に、アオサギの群れを発見。ダイサギも紛れていました。

鳥合わせをしていると、カワセミが地面でじっとしているとの情報が!会員の1人が見に行ってくれました。お店の入り口のドアに激突した模様。しばらくすると、屋根に飛び移ったとの事。私達が鳥合わせ後に立ち寄った時には、もう姿はありませんでした。元気に飛んでいる事を願うばかりです。東郷池のほとりは、風が冷たくて冬の到来を感じた探鳥会でした。

(by M.M)

西部 12/7 「中海周辺の冬鳥を探そう」 安来市安来干拓地

この時期の山陰には珍しく、風もなく時折陽も射す絶好の探鳥日和。安来干拓地にある「中海ふれあい公園」の駐車場に23人(会員外:3人)が集合しました。最初にリーダーが最近米子市内で高病原性鳥インフルエンザが発生したことについて触れ、探鳥する際の注意事項を共有した後、車8台に分乗して飯梨川に向かいました。

河口の砂州には陽気に誘われたか釣り人やカメラマンもいましたが、幸いなことにコハクチョウが約40羽もゆったり寛いでいるのが見られました。ここ数年ここで見られているミヤコドリもいたようですが、全員が確認する前に飛び去ってしまい、残念。

オープニング@中海ふれあい公園 コハクチョウを観察@飯梨川河口

河口近くの海面では、ホオジロガモが潜水を繰り返している姿を順光でじっくり観察できました。沖合にはカンムリカイツブリの大群もいて、約2000羽以上と見積りました。

次にマガンとの出会いを求めて論田に移動すると、期待通り、遠くの田んぼにいたマガンが三々五々飛び立って鳴き交わしながら私たちの頭上を移動していきました。マガンの群れの中にはヒシクイも混じっていたようです。 遠くの樹上にはホシムクドリやノスリ、田んぼにはタゲリも見つけることができ、冬鳥の常連たちのオンパレードでした。集合場所に戻って鳥合わせをすると、水辺の鳥・山野の鳥合わせて40種類も確認していました。

頭上をマガンが飛ぶ@論田 ガーランドとリースのジャンケン争奪戦

最後に、この時期恒例の野鳥の会オリジナルカレンダーの販売(予約分)をした後、会員手作りのクリスマス用ガーランドとリース8個分に対して希望者によるジャンケンでの争奪戦になりました。天気にも恵まれて満足度の高い探鳥会となり、みなさん笑顔で散会しました。(by T.T)

東部 12/7 「千代川河口周辺で冬の水鳥を探そう」 鳥取市千代川

前日確認した天気予報では好天だったのが、朝起きるとどんよりと曇っている。天気予報は当てにできないことを痛感、探鳥会は出来るのかと心配しながら集合場所へ。少し早く着いたので堤防に上がって川を確認すると波消しブロックの上にウやカモメ類がそれぞれ5~6羽休んでいたので一安心、初めての場所でしかも下見の時に鳥が殆どいなかった懸念は無くなった。

集合場所に戻るとぼつぼつ参加者が集まってきて14人に。観察コースの地図を見て貰ってから探鳥を開始した。堤防に上がって先ほどのウやカモメ類をじっくりと観察、ウミウとウミネコだと確認できた。それから観察しながら堤防を上流へ向かって歩き湖山川へ向かう。

カルガモの群れの中にオカヨシガモが混じる ホシハジロ♂がのんびりと泳いでいました

湖山川の入り口には数名の釣り師がいたが、上流の少し離れたところにカルガモとカンムリカイツブリを発見。チラホラといる鳥を見ながら左岸を上流に向かっていくと、合流してくる川に50羽あまりの群れを確認。ほとんどがカルガモだったがオカヨシガモなども混じっていた。水門ではホシハジロが3羽ならんで泳いでいたのを橋の上から観察、♂2羽、♀1羽。ホシハジロの♀を始めて観察した会員もいた。

民家の裏庭には美味しそうな夏ミカン 賀露南大橋の上から湖山川の上流方向を観察

川から離れてオオバンが採食している畑に移動。近くで観察しても、慣れているのか全く気にしないで食事をしているのでじっくりと観察できた。オオバンの足、弁足を参加者全員が観察できたと思う。時間もかなり経っていたので集合場所へ引き返した。最初に観察した堤防近くの波消しブロックのウミネコの数が増えていたので、しばらく観察した会員もいた。

オオバンは「とろい」のでタカ類に狙われやすい ウミネコとセグロカモメのツーショット

全員が戻ったところで鳥合わせをして解散。途中小雨がちらつく時も有ったが、天気も何とか持ってくれて、終わる頃には晴れてきたのでまあまあ。鳥種も24種観察出来て、初めての所だったが楽しい時間を過ごせました。参加者の皆さん、お疲れさまでした。(by S.T photo:S.N+管理人)

・十一月探鳥会の報告 (2025/12/05)

西部 11/23 「鵜の池でオシドリを探そう」 日野町下黒坂

当日は風もなく、日差しもそれほど強くはなく絶好の探鳥会日和です。キャンプ場には10台の車が入っていたのですが、11/16に下見に来たときは5台だったので天候が良いとやはり人出もそれなりに多くなります。

鵜池の遊歩道を左側から時計回りに回ります。山野の鳥はあまり出てきません。カラ類もなかなか姿が見れません。キャンプ場の対岸辺りまで来ると順光で湖面に紅葉が写り込み気分よく歩けます。今年の紅葉はいまいち色が良くないのですが、それでも道いっぱいの落ち葉を踏みながら歩くのは楽しいですね。

途中スズメバチの巣らしきものを発見、用心しながら近くまで行くと半分こわれており、空き家状態だったので一安心。実はもっと気がかりだったのはクマさんです。11/21に自宅の近くでクマの目撃情報があった為、山の中ならなおさら、とかなり神経を集中して周囲に気を配っていたが杞憂に終わって良かったです。

湖面の鳥はかなり遠かったのですが、カワアイサは、オス5、メス5の計10羽が見れました。オシドリは落ち着きがなく30-40羽位が、湖面を飛び回っていました。でも夫婦らしき2羽をスコープに入れて皆さんに見て頂けたので良しとしましょう。

帰りに根雨のオシドリ小屋に寄ってみました。時間帯が昼間だったのでオシドリは少なかったのですが、対岸の岸辺に30-40羽が観察されました。

(余談ですが)、オシドリ小屋の入場券は300円ですが、今年からお食事割引券というのがついています。割引額は150円で2/28まで地元の14店舗で割引が受けられるそうですよ。

(by I.T)

中部 11/16 「晩秋の海岸で野鳥を探そう」 湯梨浜町長瀬

この日は快晴でとても暖かく、河口左岸の長瀬公園には、中部の顔なじみのメンバー14名に加え、東部からも2名が集まりました。

あいさつの後、簡単にコースを説明して、松林の遊歩道へと進みました ①。この遊歩道は天神川右岸河口まで続いており、片道1.5㎞です。アスファルト舗装で歩きやすく、以前にも「ゴミ拾い探鳥会」で天神川河口から中間地点までの西側半分を歩いたことがあります。今回は、東側半分を往復するコースです。

① 松林の遊歩道 ② 海際で観察

歩き出してすぐに、マツに止まるトビとカラスを見つけました。皆で、なにガラスかを見極めます。(ハシボソガラスでした。)その後も遊歩道を進むのですが、時折、両脇の灌木の間から短い鳴き声が聞こえるものの、下見の時に確認したカラ類の混群などは姿を見せてはくれませんでした。

気持ちを切り替えて海沿いを折り返します ②。遠くのテトラポットの上に何か止まっているのが見えます。近づくにつれてイソヒヨドリの雌と判明 ③。暖かな日差しが気持ちよいのか、私たちがずいぶん近づくまで止まり続けていてくれました。

③ イソヒヨドリ ④ 獲物をめぐる攻防戦

海上には、これまた遠くにカンムリカイツブリとさらに遠くに結局何かわからなかった集団が浮かんでいます。判らないね~などと言いつつ進んでいくと、餌持ちのミサゴが魚の横取りを狙う輩(種は不明)を振り切って南へ飛んでいく様子が見られました

④。最後にはカンムリカイツブリが近くまで移動してきてくれて、ゆっくりと観察しました ⑤。

あまり出てこなかったなぁと思いながら鳥合わせしてみると、それでも20種を確認していました。良いお天気で気持ちよく歩けたので、まずまずといったところでしょうか。

(by H.Y)

← ⑤ カンムリカイツブリ

東部 11/9 「はじめてのバードウォッチング」 鳥取市湖山池青島

残念ながら、未明から降り出した雨で博物館との合同探鳥会は中止。それでも約10名が集合場所に到着したので、情報プラザの会議室をお借りして、A.Y氏に自作のパワーポイント「野鳥の声-入門編-」を解説していただきました。 残念ながら、未明から降り出した雨で博物館との合同探鳥会は中止。それでも約10名が集合場所に到着したので、情報プラザの会議室をお借りして、A.Y氏に自作のパワーポイント「野鳥の声-入門編-」を解説していただきました。

コガモの声が他のカモと違って特徴的であること、オオハクチョウの声は濁っていてコハクチョウの声の方が心地よい、等々、新たな発見がありました。約一時間で終了。A.Yさん、雨の中を集まっていただいた皆様、ご苦労様でした。

(by 管理人)

・十月探鳥会の報告 (2025/11/03)

西部 10/19 「秋の大山一斉清掃+秋の野鳥を探そう」 大山町大山寺

やっと秋らしい気温になりましたが、残念ながら雨です。開会式会場の博労座駐車場はカッパを着て集合します。全体の参加者は少なめ、野鳥の会の班は20人で申し込んでいましたが、参加者は11人、うち支部会員は10人でした。雨模様の開会式会場の上空をツバメspが50+飛び回っていました。イワツバメだろうと思っていましたが、双眼鏡で確認するとツバメでした。

開会式が終わったら、ゴミ拾いに出発します。野鳥の会が担当している場所は例年どおりで、大山寺から環状道路を歩いて横手道入口までです。ゴミを探しながら、野鳥の声を聞きながら、足元の植物の観察もします。足元が悪いので谷筋までは下りず、道路周辺だけのゴミを拾いました。

博労座駐車場に集合 道路を歩いてゴミ拾い 時々鳥見

小雨の中からカラ類の声が聞こえてきます。この時期は混群を観察するのが楽しいです。高い枝がユサユサと揺れているのはアトリの群れのようです。枝から枝への移動し、上空を群れで飛び回っています。300羽以上はいるようです。アトリの群れやカラ類の混群を見ると季節を実感しますね。

帰り道に大山寺橋を渡っていると、次々にエナガが移動してきて電線に20羽以上が並びました。(擬人化した表現はあまり好きではないですが、)ゴミ拾いをした私たちを優しく見送ってくれたようでした。

さて、ゴミ拾いの成果は、可燃ゴミは袋半分、不燃ゴミは10%程度と少ないのですがゼロではないです。人が行くところには必ずゴミが落ちています。分解されないプラスチックゴミは拾われるまで残っています。 さて、ゴミ拾いの成果は、可燃ゴミは袋半分、不燃ゴミは10%程度と少ないのですがゼロではないです。人が行くところには必ずゴミが落ちています。分解されないプラスチックゴミは拾われるまで残っています。

プラスチックゴミを減らすには、「捨てない」、「落とさない」ではなく「発生させない」ことです。「ゴミになる可能性のあるプラスチック製品を使用しない」ことにチャレンジしましょう。 (by

H.T)

ゴミ拾いの成果

中部 10/12 「三徳山で秋の野鳥を探そう」 三朝町三徳山

昨日までの蒸し暑さから一気に秋らしい気温になり、三徳山も少しずつ紅葉が始まりました。 小雨が降る中、会員12人が集まり、第2駐車場近くの橋の欄干にある、三朝町の鳥「ヤマセミ」をみんなで鑑賞しながらスタートです。初めて見る方は本物と見間違えてビックリされます。そんな中、最初に現れてくれたのはダイサギでした。県道までの階段を上がり、三徳川を下ります。

野鳥の声は全く聞こえず、諦めかけていた時、エナガの鳴き声とキジバトも姿を見せてくれました。次に鹿野方面へと折り返し歩いてると、アオゲラが鳴きながら通過。傘をさしながらの探鳥会だったので、必然的に目線が下がりがちになります。そんな時、誰かが空を指さしていたので、慌てて傘を取ると上空にアトリの群れが大移動していました。本日のお目当てでもあったので、見れて一安心です。

欄干の上には偽ヤマセミ アトリの群れが上空を通りました 「投入堂」も観察

次に、三徳山遥拝所を目指して歩いていると、何かの鳴き声がするので、立ち止まり聞いてみると、鹿の鳴き声でした。クマじゃなくて良かったですが油断は禁物です。しばらくすると、林の中からカケスの鳴き声がして、木のてっぺんに止まってくれました。その後もう一羽、続いて2羽。計4羽のカケスを見る事が出来ました。なかなか姿を現してくれない鳥なので、雨の中じっくり観察出来て良かったです。

遥拝所に到着し、設置してあるNikonの望遠鏡で投入堂をみんなで見ました。観光客の方も悪天候の中、次々といらっしゃってました。雨宿りも兼ねて、ここでシジュウカラの言葉の研究をされている、鈴木俊貴さんの書籍「僕には鳥の言葉がわかる」に書かれている混群のお話しをしました。これからカラ類の混群が見られる時期なので、鳴き声に耳を傾けながら鳥見をすると、今までと違った発見があるかもしれませんね。

その混群が見れるポイントまで更に鹿野方面へ進みます。この天気なので混群は見れませんでしたが、川の石の上にピコピコしながらキセキレイがやって来たので、しばらく観察してから東屋に戻り鳥合わせ。

鳥取から来てくれた男の子H君に、今日見た鳥で1番嬉しかったのは?と聞くと「カケス」と答えてくれました。個人的に、探鳥会リーダー第1回目だったので、緊張もあり悪天候で野鳥が見れるか心配でしたが、普段見られない鳥も皆さんと見られて良かったです。

(by R.Y) その混群が見れるポイントまで更に鹿野方面へ進みます。この天気なので混群は見れませんでしたが、川の石の上にピコピコしながらキセキレイがやって来たので、しばらく観察してから東屋に戻り鳥合わせ。

鳥取から来てくれた男の子H君に、今日見た鳥で1番嬉しかったのは?と聞くと「カケス」と答えてくれました。個人的に、探鳥会リーダー第1回目だったので、緊張もあり悪天候で野鳥が見れるか心配でしたが、普段見られない鳥も皆さんと見られて良かったです。

(by R.Y)

← 混群の代わりにキセキレイを観察

東部 10/5 「若葉台の里山で野鳥を探そう」 鳥取市若葉台

探鳥会前日から雨が降ったり止んだり。当日の早朝にも強く降ったので、当然中止することを念頭に公民館に向かった。集合場所には参加者が既に集まっていて、参加者名簿に記入されている最中だった。

担当である私のほうから「山道は上りや下りが続き、滑って転ぶと大怪我につながる」などと説明。その様なことになっては大変なので中止にしてはと提案したが、多数の方から「雨はもう降らないだろう」と言う意見が多く、結局決行する事になった。見ると皆さん厳重な足ごしらえ。「絶対行くぞ!」という意気込みを感じた次第。

集合場所にはイソヒヨドリも・・参加したい? 白いテングタケ科を食べたら、たぶん死にます。

出発前にもう一度注意喚起。「山道は赤土なので良く滑る転ばない様に」と一言発して出発。宅地を抜けて雑木林に分け入った、下草は刈ってあり、歩きやすくなっていたがヌカルんでいた。急勾配の坂道を上りきった所で休憩。耳を済ませてみたが、ヒヨドリの鳴き声とツクツクボオシの声だけで他の鳴き声はしなかった。

気を取り直して出発。滑らないよう足元に注意を払い、ひたすら前進。林の中は雨で湿っていて、至る所にキノコが顔を出していた。中には団子が二つ重なった様な面白いキノコが沢山生えていて、焼いて食べれば旨いだろうなと思ったが、「ここに生えているほとんどのキノコは食用にはならない」と参加者からの一言。これがシメジやマイタケだったらと少し残念な気もした。

若い落葉樹林の中を一列になって進む コゲラ君は虫探しで忙しそう

キョロキョロと周りを見回しながら進んでいると、やっとコゲラが姿を見せたが、動きが素早く慣れないメンバーは見えたかどうか? 目的の休憩地点に近づいた時、今度はエナガに遭遇。尾根の縦走が終わりしっかり休憩を取った後、いよいよ最後の下り坂に入った。中程まで下った時に「キョキョッ」とキツツキの声が近くで聞こえ、皆で一斉にその方行を探し、しばらく姿を現すのをまったが駄目だった。

展望所からは八頭方面の山並みが望めます アニメに出て来そうなキノコ

途中で転ぶメンバーもなく、無事下山。公民館近くの大池で泳ぐコガモやホシハジロを観察して終了となった。とにかく事故無く終れてホットした。鳥合わせの結果は20種。夏鳥と冬鳥の狭間で見られる鳥が少なく残念だった。

(by K.O、photo:S.N & 管理人)

・九月探鳥会の報告 (2025/10/08)

東部 9/28 「とっとり出会いの森で野鳥に逢おう」 鳥取市桂見

昨年に引き続き、森林公園とっとり出合いの森での開催でした。東部の探鳥会は、概ねその月の最初の日曜日に開催されます。昨年は9月1日でした。しかし、盛夏でセミがうるさく、鳥の姿もまばらなので、T副支部長と相談の上、下旬のほうにずらしていただきました。とんでもない猛暑を免れたという点では正解だったのですが、鳥のほうはどうでしょうか。簡単なコース説明の後、出発しました。

前週の下見では小鳥類の声がもう少し聞こえたのですが、この日はやたらと静かでした。しばらく歩くと、少し先の藪の中から、聞きなれない声がします。近づいて聴いてみるとオオムシクイの声でした。春と秋に通過する旅鳥です。残念ながらこれを聴けたのは少人数でした。

そのほか、ヤマガラやメジロの声はするのですが、たまに姿を認めても、茂った葉の中をこまめに動き回るので、「○○〇がいます」と説明はしても、なかなか皆さんに観ていただけません。そんな中、よく実ったミズキの木から飛び立った小鳥が、近くの枝にとまりました。コサメビタキでした。ありがたいことに2分くらいにわたりじっと止まってくれていたので、スコープでかわるがわる観察いただけました。

ちなみに、スコープで拡大画像を観られたのは、これが最初で最後でした。幸いにこの鳥をNさんがきれいに撮っておられました。提供いただいたので、添付します。

なかなか鳥が出ない・・・ 唯一スコープで見たのがコサメビタキ

この日は2つの谷筋をコースにしたのですが、最初のコースに見切りをつけて、下見の際に比較的にぎやかだったもう一方のコースを目指します。ここではエゴノキを訪れるヤマガラの姿やミズキに集まるエゾビタキが期待できます。ところが、本番では本当に静かで、声すらまばらで、予定コース末端の展望台から湖山池が見下ろせたのがせめてもの救いでした。スコープでアオサギやカワウが認められ、はるかに遠い鳥の姿が拡大して観察できたことに驚く声もきかれて好評でした。ですが、さすがにこれは範囲外なので湖山池の鳥は記録に入れませんでした。そのあと、出発地に戻る途中でエゾビタキを認めてスコープに入れたのですが、観察できたのは3名だけでした。

せめて景色だけでも(湖山池) 鳥合わせは木陰で

最終的に確認できたのは17種でした。昨年が11種と、きわめてさみしい結果だったので、それを思えば数の上では増えたのですが、ごく一部の参加者が確認したものも多く、皆で同じ鳥を観察して感動できるような場面はわずかでした。やはり鳥の姿も声も、観察しづらい場所と時期であったことは否めません。もっと良い場所はないものでしょうか。今後とも課題になりそうです。

(by A.Y photo:A.Y+S.N)

西部 9/21 「鏡ケ成で高原の野鳥を探そう」 江府町鏡ケ成

天候予報は雨、気温は20℃でしたので長袖と雨具を準備しましたが、自宅を出た時は意外にも青空が覗いていました。雲に隠れる大山を横目に日野川沿いの国道を走り、江尾から鏡ケ成方面に向かったら、笠良原から上は雨でした。支部の探鳥会は少雨決行です。この時期の鏡ケ成は濃いガスが立ち込めることも多く、足元の植物とキノコの観察会になること

も覚悟の上の開催です。

レストハウスの軒下に幟を立てて受付を始めると、常連さんは慣れたもので、雨具を着て総勢14人が集まりました。この時期、ここでしか見られないウメバチソウから観察会をスタートしました。雨の中、自然学習歩道林床には名前不明のキノコがニョキニョキとでています。猛毒のカエンダケも見つけました。

雨の中、ウメバチソウを観察しました 自然学習歩道の展望デッキへ

雨足が強い時にはアンダーパスや東屋で雨宿りをし、野鳥や山野草の名前のしりとり、水浴び・砂浴びなど野鳥生態ミニ講話やマダニ感染の注意喚起の話題もありました。少しだけ明るくなってくるとヒガラ、コゲラなどの声が聞こえましたが、姿をじっくり見るということはできませんでした。

予定のコースは大幅に短縮し、休暇村奥大山でロビーで雨宿りと四方山話で時間を潰すことにしました。支部報「銀杏羽」の200号と201号の表紙イラストについて、元の表紙写真からなぜこのイラストが描かれているのか? 私が推定した作者の意図を説明し、会員の皆さんの感想などをゆっくり聞きました。

東屋で雨宿り 最後にノビタキが登場

あれこれ話をしていると、窓のすぐ外にハクセキレイ3羽が現れ、顔が少し黄色い若鳥もいました。次には、植栽の枝先にノビタキが登場しました。ロビーから見える直ぐ近くに5羽確認できました。秋の渡りの途中でしょう。ここでノビタキを見たのは初めてではないかと思います。雨の中歩いてきた最後のご褒美という感じで探鳥会は終わりました。(by H.T)

中部 9/14 「蜘ヶ家山でエゾビタキを探そう」 北栄町蜘ケ家山

始まる30分ほど前は、雨が降り、カミナリゴロゴロ。霧もかかって、こりゃ無理かなと思いながら参加者を待ちました。たぶん誰も来ないだろうなと思いつつ・・。

ところがです。始まるころには霧が晴れ、雨は小降りに、カミナリの音も聞こえなくなりました。と同時に参加者も2組(1組は初参加)ありました。いずれも高校生の娘と母親。誘い合っての参加でした。駐車場近くの東屋に腰を落ち着け、野鳥を探します。

今回の狙いはエゾビタキです。その狙いどおり、エゾビタキ発見、お腹の班が特徴です。ほとんど歩くことなく、やって来る野鳥を待ち伏せ作戦でした。ほかにもコサメビタキ、キビタキ(オスとメス)も見つけることができました。ホオジロ(メス)も近くで観察できました。

広場の東屋で野鳥を探します。 一等三角点(標高177.14m)に登頂し、全員でバンザーイ

鳥合わせの後、初参加の二人にどうだったのか聞きました。家の近くで野鳥の声はよく聞いていたけど、じっくり姿が見られてよかった(母)、説明をいろいろ聞いて野鳥の見方が変わった(娘)と感想が返ってきました。初参加の二人に喜んでもらえたことがなによりで、それもこれも雨がやんでくれたおかげでした。天気、ありがとう。(by

S.T)

・八月探鳥会の報告 (2025/09/03)

西部 8/3 「ツバメのネグラ入りを見てみよう」 米子市彦名新田

今年の夏は暑いです。昼間には探鳥会はできませんね。というわけで・・・はないですが、この時期の風物詩「ツバメのねぐら入り」の観察会を行いました。この探鳥会は事前のねぐら探しから始まります。幸い、昨年とほぼ同じ場所がねぐらにしているようでした。でも油断はできません。探鳥会直前にねぐらを移動して、その場所が分からなくて中止した年もありました。今年は大丈夫でした。

米子水鳥公園の駐車場に集合 彦名中橋に移動

米子水鳥公園入口の駐車場には、会員8人と会員でない人(家族連れ)が12人、合計20人が集まりました。観察場所近くの駐車スペースが確保できる場所まで車で移動し、全員が説明を聞きながら、おしゃべりをしながらツバメの到着を待ちました。夕暮れになると気温が下がり、心地よい風が吹きます。暫く待つと、スズメの小群、ムクドリの中群、カワウ、キジバト、サギ類がねぐらを求めて飛んで行きます。

遠くに大山が見える ツバメが上空に現れた

そしてやや暗くなった頃に、待ちわびたツバメが少しずつ、徐々に数を増やして上空に現れました。全体の羽数は数える術がありません。5000羽から1万羽でしょうか?少しずつ、アシ原の上スレスレを旋回し、消えてゆきます。私たちのすぐ近くをすり抜けてアシ原に向かう群れもありました。だんだん目視できない暗さになる頃には、周辺は、コウモリがヒラヒラと飛ぶだけです。よし、来年も見に行こう! (by

T.H)

中部 8/3 「ツバメのねぐら入りを見てみよう」 琴浦町

トウモロコシ畑は今年もやっぱり大変でした。昨年に続き琴浦町内のトウモロコシ畑にねぐら入りするツバメを追いかけました。何が大変って、トウモロコシ畑は何度下見しても安心できません。いつ刈り取られるかわからないです。前日まで無事でも昼間に刈り取られてしまう危険があるので、ドキドキしながら夕方を迎えます。

今年は集合場所から車で15分ほど離れた琴浦町の東の端、北栄町に近いトウモロコシ畑へ移動しツバメを待ちました。午後7時を過ぎる頃には西から東から、けっこうな数が集まり、まずは一安心。米子から参加の知人にも謝らなくてすみました。

ツバメのねぐら入りを待つ。この時間がわくわく。 トウモロコシ畑の向こうには大山の山並み。

ねぐら入りするスズメを狙ってハヤブサも現れました。午後7時9分の日の入り頃には、ずいぶんな数が集まっていました。私たちの近くを飛び交うツバメ。上空にもたくさんのツバメ。その数は5000羽以上、1万羽未満。間をとって7000羽にということになりました。

それにしても琴浦町内にはたくさんのトウモロコシ畑があるのに、なんでねぐらがこの畑なのでしょう。この畑が刈り取られた後、次の畑はどうして決めるのでしょう。そしてそして、全部のトウモロコシが刈り取られたらどうするのでしょう。謎は尽きません。(by S.T)

東部 8/3 「三滝ダム周辺で野鳥を見つけよう」 智頭町芦津

朝からの好天で気温はどんどん上って鳥取を出発する頃には29℃に。暑いので参加者は少ないのではと心配しながら集合場所へ行くと既に5~6人が待っていてくれ、一安心。集合時間には13人が集まった。出発前に、林道の一番奥の曲がりくねった所は木の間隠れの日差しで道が見え隠れ状態になっていて危険、観察ルートを3kmほど手前のコースに変えたいと説明し了承された。そこは数年前に行ったことの有るセラピーロードと言われている三滝ダム下流のコース。

車で駐車場まで移動し探鳥を開始、と言っても周囲はセミが大合唱しており鳥の鳴声は全く聞こえない、幸い標高が高く日陰なので結構涼しかった。皆の最初の発言は「涼しい」でした。セラピーロードの入り口看板を見て貰って説明、三滝の少し先までの往復だが鳥は少なそうなので森林浴になるかもと。

しばらく渓流沿いの道が続くのだが、木の間を横切る鳥影や、時折聞こえる鳴声で鳥の気配は感じるだけでしたが、道にアオゲラの羽が数枚落ちているのを発見。羽はどれも次列風切りの羽のようだが、付け根が食いちぎられたようになっていて何かに襲われた被害者かもと思った。

観察風景 落ちていた羽の1枚

その後は、自然と足元の植物に関心が移り、咲いていたイワタバコの花や、もう少しで咲きそうなウバユリ多数などを見つけて参加者に見て貰った。葉の真ん中に実の付いているハナイカダも見つけた。ほかに、ギンバイソウ(白い花)の群落や花は終わっているが二リンソウの群落も有った。駐車場の近くまで戻った時、セミの鳴き声の合間にヒィーー、ヒィーーと微かに数回の鳴声が聞こえて何だろうと相談、結果はトラツグミではないかということになった。途中、キツツキのキョッ、キョッというのも時折聞こえていた。

イワタバコの花 ギンバイソウ

三滝の少し先まで行っても状況は全く変わらず、適当な時間になったので折り返すことにした。戻っている途中で少しセミの鳴き声がしなくなった時、オオルリの鳴声らしいのが暫く聞こえて周囲を探したが姿は確認できなかった。これでようやく探鳥会の気分になれた。駐車場に戻って、探鳥会?植物観察?あるいは森林浴という観察会だったが、区切りの鳥合わせをして終了した。皆様、お疲れ様でした。(by

S.T)

最後に、三滝の名前の由来を訂正します。水量が増えた時に新しい滝が現れて3滝になると説明しましたが、念のため調べてみると、水量が減った時に左側の大きな滝が2つに分かれて3滝になるので三滝と呼ぶようになったということでした。記憶違いから間違った説明をしてしまい、申し訳ありませんでした。(by

S.T)

・七月探鳥会の報告 (2025/08/05)

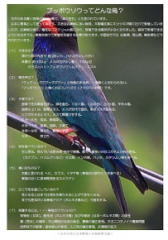

西部 7/13 「ブッポウソウの巣箱を見守ろう」 日南町

7月は恒例の日南町でのブッポウソウ巣箱観察会でした。早々と梅雨が明けたと思ったら酷暑が始まりましたので、熱中症対策も考えないといけません。道の駅「にちなん日野川の郷」に集まったのは15人(会員11人、会員でない人4人)、車は約10台。

例年であれば、駐車場に車を置いて、巣箱を観察できる場所まで歩くのですが、やや距離があってこれも辛い。そこで、コースを短縮すること、車に分乗して観察すること、ラインのグループトークで情報を交換しながら移動することとしました。そして、QRコードで8人が探鳥会グループトークに参加、日南町役場の駐車場で4台に分乗し、観察ポイントの近くに駐車しました。

34番巣箱では車中から2羽を観察し、24番、23番は残念ながら確認できず。31番巣箱では、車のすぐ近くにスコープを立ててブッポウソウを観察。観察する場所はここ1カ所だけにし、ゆっくり観察し、あれこれ説明し、質疑応答の時間もとれました。

31番巣箱 ブッポウソウのはく製 当日配布したPDF資料

(クリックで拡大)

時間を見計らって32番巣箱に移動して路駐、小屋でビデオカメラのヒナ3羽を確認しました。ここで、持参したブッポウソウの剥製を見てもらいました。これは2012年日南町福栄で保護され、動物病院で死亡し、支部が譲り受けて剥製にしたものです。ケースに入っているので、希望者はこれを持って記念撮影。

最後に栩木農場のトマトを食べながら、あれこれ連絡し、多数の参加者がトマトを購入し、役場の駐車場に帰って解散しました。 (by T.T)

************************************************************

探鳥会の感想をラインで送ってもらいましたので、その一部を紹介します。

★初めて参加された方にも、必ず見られて嬉しいです。南方の派手な雰囲気の鳥、子育てが私達の心に残ります❤️

★ブッポウソウもじっくりと見ることができ、いろんなブッポウソウについての知識を学ぶこともでき、とても楽しく有意義な探鳥会でした✨ありがとうございました(ありがとう)✨

★昨年よりじっくり観察できて、良かったです。羽根を広げて飛ぶ姿もよく分かりました。

★酷暑の中、歩く距離が少ないのも助かりました。

★初めてブッポウソウを自分の目で見ることができて感激でした。「森の宝石」という表現がぴったりです🍀

★止まっている姿も美しいけれど、翼を広げて飛ぶと、白い斑が目立ち印象的でした。繁殖する場所が少なくなり、巣箱を掛けて繁殖を支援しているということを探鳥会に参加して初めて知りました。保護するには沢山の様々な支援が必要ですね。それから、ブッポウソウの名前の鳥違いの話しも驚きでした。

★今回、初めてブッポウソウを見ることができて良かったです。

★巣箱に何度と出入りする姿、じっと停まっている姿をじっくり見ることでき嬉しかったです。

******************************************************

(参考資料)・当支部による県内各市町村別ブッポウソウ用巣箱の設置数・利用数(2024年)

中部 7/13 「打吹公園で夏鳥を探そう」 倉吉市打吹公園

毎日暑い日が続く中、この日も 集合時間に既に30℃を超えていました。 このような真夏日の探鳥会にもかかわらず、県外からの参加や県内東部からの初参加がありました。

自己紹介の後、熱中症に注意しながら、ゆっくりとしたペースで日陰を歩きます。集合場所の駐車場から階段を降りて、旧倉吉市役所本庁舎の 建物にコシアカツバメの巣を

確認しに行きました。鉄骨の 天井にたくさんの巣があり、そこへ出入りしているのを観察しました。そして、ツバメクイズに挑戦してもらいました。ツバメの成鳥の体重や体長、卵や生まれたばかりのヒナの大きさなどに関する問題です。

打吹公園の名所、羽衣池と赤い太鼓橋を歩きます。春には桜が 満開となる綺麗な撮影スポットです。いつもならカルガモが 休んでいるのですが、この日は

お出掛けのようでした。

園内を進むと、イソヒヨドリが現れました。ヒヨドリやスズメの鳴き声がたくさん聞こえてきます。遊歩道沿いの桜の木に、大きなノコギリクワガタを2匹発見しました。綺麗なゴマダラチョウもすぐ近くにいます。

羽衣池と太鼓橋

サル舎の周りには、スズメの群れがサル用の餌を狙っています。動物園にはインドクジャク、チャボ 、セキセイインコ、モルモットがいます。広場では、皆さんに集まって頂き、1分間のサイレントタイムを実施しました。目を閉じて、おしゃべりを止め、鳥や虫の声、自然の匂いや風を感じたりしながら耳に集中してもらいました。ヒヨドリやスズメ、メジロの声が聞こえました。

その後、打吹山の山道を散策します。日陰をゆっくりと歩き、無理はせず早めに引き返しました。

椿の平では小さな池の中を出たり入ったりしているキセキレイを観察しました。 サンショウクイの声も聞こえました。

鳥合わせは倉吉博物館に入り、涼しい館内でおこないました。観察された鳥は13種類で多くはありませんでした。

打吹山を散策 椿の平で観察

倉吉博物館では市展が開かれていて、その日の参加者の会員 の作品が展示されているのを 皆で鑑賞しました 。解散後は各々が館内をゆっくりと鑑賞しました。

年々暑さが増して、夏の探鳥会を考えさせられる機会となりました。集合時間を早くするとか、今日のように涼しい逃げ場所を確保するなど考えなければならない時期になってきたことを実感しました。(by M.M)

東部 7/3 「美歎水源地ダム湖周辺で鳥を探そう」 鳥取市美歎

東部の7月探鳥会を美歎水源地で行いました。ちょうどハンゲショウが見ごろの時期と重なり、好天だったので多数の参加者に集まって頂きました。

探鳥コースは、集合場所の駐車場からダム湖の北側を通ってハンゲショウの群落地までの往復です。探鳥を始めると、下見の時とは一変して森の中は静かで時折鳴声が聞こえる程度でしたが、徐々に鳴声が聞こえだし、キビタキやサンコウチョウの声も聞くことができました。

涼しい木陰で開始のあいさつ 半夏生の白い花が開き始めていました

ハンゲショウの群落地付近では、間近でサンコウチョウの声、遠くからカッコウの声も聞こえました。咲き始めのハンゲショウをじっくり観察してから来た道を引き返します。駐車場まで戻るとホオジロの声が出迎えてくれ、近くの樹上で鳴いているのをスコープで見ることができました。

鳥合わせの結果は21種でした。

(by S.T photo:S.T+S.N+管理人)

鳥合わせのあいだ、ずっと唄っていたホオジロ君 大正期に建設の石組みが美しい立派なダム

・バリアフリー探鳥会(バードリスニング2025)を開催しました (2025/07/21)

バードリスニングとは、目の見えない・見えにくい人と一緒に楽しむバリアフリー探鳥会です。

バードウォッチングは、野鳥のさえずりを聞き、美しい姿を見つけるのが大きな楽しみですね。しかし、声を頼りに鳥を探してもなかなか姿を見つけられないことも多いです。

バードリスニングは、野鳥の声を聞くことがメインで、双眼鏡もスコープも不要です。案内役の野鳥の会スタッフを含めて全員で目を閉じて鳥の声を聞きます。すると、右から左から、近くから遠くから、上空からも、様々な鳥の声が聞こえてきます。さらに、葉っぱを触ったり、木の幹を撫でたり、花の匂いを嗅いだり、時には木の実を味わってみます。ウォッチングだけでは得られない喜びを、身体全体で感じることができます。近年は、タッチカービング、触る野鳥の剥製も加えて、いろいろ楽しいイベントになっています。

当支部が初めてバードリスニングを開催したのは、2002年5月の大山の下山キャンプ場でした。その後は鳥取市の樗谿公園で10回、大山の鏡ヶ成でも開催しました。2018年に大山で開催した後は、東部・中部・西部で順番に毎年開催するようになりました。今回は大山での3回目の開催でした。また、中部は昨年に引き続き連続開催でした。

いずれも当支部の単独開催ではなく、鳥取県視覚障がい者福祉協会、鳥取県視覚障がい者支援センター、ボランティア団体等と協力して開催しています。

「バードリスニング2025中部 しあわせの郷」

日 時 6月12日(木)10:00~12:00

場 所 倉吉市 伯耆しあわせの郷

参加者 鳥取県視覚障がい者福祉協会中部支部 6人

ボランティア、支援センターなど 8人

日本野鳥の会鳥取県支部 5人 合計19人

中部は、視覚障がい者支援センターがほぼ毎月実施されている「おしゃべりサロン」の野外活動バージョンとしてバードリスニングを取り入れ、昨年に続いての開催です。平日開催なので中部のスタッフ3人に、東部から1人、西部から2人が応援しました。

梅雨に入り、雨なら中止もあるのか?と心配していましたが天気予報はどんどん良くなり、当日は梅雨とは思えない天候でした。野鳥の会のスタッフは9時に集合してコースの下見をしました。短いコースなので、ゆっくり歩きながら聞かれる野鳥の声、植物をチェックしました。

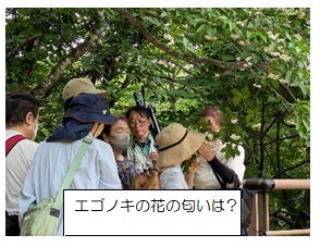

会議室で全員が自己紹介してから、長いコースを歩くツバメチームと短いコースを歩くスズメチームに分かれました。葉っぱや枝や幹に触れ、花を嗅ぎ、エゴノキの実を摘み、小粒の余り甘くない(渋い)サクランボの味見もしました。

昨年は、風が強く、すぐ近くの小学校で運動会の大音響という悪条件でしたが、「今回は鳥の声がたくさん聞こえた」と好評でした。 昨年は、風が強く、すぐ近くの小学校で運動会の大音響という悪条件でしたが、「今回は鳥の声がたくさん聞こえた」と好評でした。

室内に帰ってからは、タッチカービング、鳴き声タッチペン、最後にオオルリの剥製を触ってもらいました。

順番に全員の感想を聞き、障がい者の方もボランティア、スタッフからも楽しい一日だったと好評で、来年も是非やりましょうということになりました。

「バードリスニング2025西部 大山」

日 時 6月8日(日)10:30~14:00

場 所 午前 モンベル大山キャンプサイト「大山森の遊歩道」 午後 ホテル大山しろがね

参加者 鳥取県視覚障がい者福祉協会西部支部 11人

ボランティア団体わらび会、支援センターなど 13人

日本野鳥の会鳥取県支部、大山自然歴史館など 15人 合計39人

午前は大山森の遊歩道でバードリスニング、ホテルに移動して昼食、午後はタッチカービングと触る剥製、鳴き声タッチペン、点字図鑑も使いました。

前日にはコースの下見を行い、遊歩道の脇のナツツバキの幹、白い花が咲いていい匂いがするエゴノキ、オトシブミが丸めた葉の場所をピンクのテープでマーキングしました。

当日のオープニングでは、いつものように全員で目を閉じて1分間のサイレントタイムをつくって耳慣らしをしました。そして3班に分かれて、前日マーキングした場所をなぞるように、木道をゆっくり歩きました。キビタキが4カ所で少し違う節回しで囀っており、アオゲラの声、上空からはホトトギスの声が聞こえました。

遊歩道の途中にある休憩小屋では、野鳥の声を聞きながらタッチカービングをしました。

遊歩道を一周したらバードリスニングは終了です。来た道を駐車場までの道を上りました。「上り坂は息が切れるね」とおしゃべりしながら帰りました。

午後、ホテル大山しろがねの会議室では、センターテーブルを囲んでタッチカービングの後半へ。アオバトのカービングと鳴き声タッチペンを使いました。触る剥製(オオルリの飛翔姿)は、私が一人ずつに左手のひらに載せ、右手でそっと撫でてもらいました。

最後に参加者から感想をききました。

★野鳥の会のイベントなので鳥の声を聞くことが中心かと思ったが、植物に触ったり香りを嗅いだり、五感で楽しむ工夫がされていて良かった。

★自然の中での散策はとても新鮮だった。

★声だけでなくカービングに触ったり、特に剥製に触ったりしたのが良かった。

★初めて鳥の剥製に触って、軽く、やわらかくて、可愛かった。いい経験だった。

★植物や木肌に触るのも初めても経験でした。楽しイベントでした。

★スタッフの名前を聞き、2002年のことを思い出しました。野鳥の会の皆さんに野鳥クイズを出して一緒に楽しみました。

参加者全員を送り出した後、野鳥の会のスタッフが残って反省会を行いました。回数を重ねる毎に課題が見つかり、解決に取り組んでいます。少しずつノウハウを積み、アイテムも揃いつつあり、初めてスタッフとして参加する会員もありました。一緒に楽しむ、一緒に作り上げるイベントとして、たくさんの方に関わってほしいと思います。

(by 理事(事務局担当) 津森)

・六月探鳥会の報告 (2025/07/09)

西部 6/22 「花回廊で野鳥と花を楽しもう」 南部町鶴田

雨でも怖くない!西部地区自慢の探鳥地、花回廊ですが、今日の米子の天気予報では高い降水確率です。終わるまで降らないで・・と祈りながら集合した会員が12人。天気予報のせいか入園者が少なく、曇り空ながら風もあり、気持ちの良い初夏の散策日和です。

遠景に大山の姿 @展望回廊 アジサイを見ながら

いつものように展望回廊経由で北館に向かう途中で、ここでは初めてとなるアマツバメを確認。サンショウクイも盛んに鳴きながら飛び回っています。北館から下道に降り、キビタキを聞きながら今が盛りの各種アジサイやキキョウを愛で、「桜の広場」の芝生でセグロセキレイやカワラヒワを観察しました。「花の丘」では黄色のマリーゴールド、「グレイスガーデン」ではカシワバアジサイが見事でした。

キキョウが満開 セグロセキレイを観察中

最後は「水上花壇」前で再びキビタキを聞きながら鳥合わせをして終了しました。解散後、有志で園内のレストランに入った直後に雨が・・。確認した鳥種は上記の他にツバメ、メジロ、ウグイス、コゲラなど18種でした。

(by T.T)

園内は「ゆり祭り」の最中 「水上花壇」前での鳥合わせ

中部 6/22 「初夏の雑木林で野鳥を探そう」 湯梨浜町宇野

梅雨らしく蒸し暑い曇り空の下、はわい道の駅に15人が集まりました。道の駅集合としたので交通の便が良かったのか、県外から1名、鳥取市から3名と、遠方からの参加もありました。

ここではこの2月にも探鳥会を開催しました。その時は道の駅から南の東郷池方向へ向かいましたが、今回は逆の北側へ向かって歩きました①。道はアスファルト舗装されており、通る車もほぼないため、安心して歩けるコースです。

ボックスカルバートを抜けて北側へ 最初に姿を見せたのはカワラヒワ

歩き出してすぐにウグイスの声が聞こえますが、木々が茂っていて姿を見ることはできません。そして最初に姿を現してくれたのは電線にとまったカワラヒワでした。続いてホオジロ、ツバメなどが見られました。ツバメは空中での餌渡しという、高度な飛行技術を披露してくれました。ホトトギスの声もわりと近くで聞こえますが、姿を確認するのは簡単ではありません。

そうして上空ばかりに気を取られていたところ、誰かが道路上に散らばったアオバトの羽を見つけました。いったい誰にやられたのだろう?ハヤブサに違いない等と話しつつ歩を進めていると、上空を素早く滑翔する影が!ハヤブサです!!そのスピードに驚きつつ、あいつが犯人!?などと推理が飛び交いました。

樹木のトンネルを抜けて進みます 道の駅休憩室で鳥合わせ

張り出した木の枝のトンネルをくぐった少し先で休憩して水分補給、そして来た道を折り返しました。遠くをゆったりと飛ぶトビや、少し白っぽい今年巣立った?スズメなどを観察しつつ、道の駅まで戻って鳥合わせをしました。鳥合わせ中、休憩室の大きな窓の向こうにモズとコシアカツバメが現れました。これもリストに追加して、全部で20種。まずまずといったところでしょうか。

鳥取市から来てくれた小学生N.Tさんは、自分でネット検索してこの探鳥会を知ったそうで、今回はお父様と一緒に参加してくれました。感想を伺うと「探鳥会は初めてだったけど、楽しかった。」とのこと。ぜひまた来ていただけると嬉しいです。(by H.Y)

西部 6/8 バリアフリー探鳥会「バードリスニング2025 大山」

於 大山寺 モンベル大山キャンプサイト

西部でのバリアフリー探鳥会は、2022年「とっとり花回廊」での開催以来3年ぶりです。梅雨入り直前のタイミングで、薄曇り、風なし、という絶好のバードリスニング日和、鳥取県視覚障がい者福祉協会西部支部の会員11人、ボランティアヘルパーさん(「わらび会」)13人に加え、本会西部地区の会員14人、鳥取県大山自然歴史館と国立公園管理事務所からそれぞれ1人ずつがスタッフとして加わり、合計39人が参加しました。

整備された木道「大山森の遊歩道」 エゴノキの花の香りが素敵でした

3班に分かれ、モンベル大山キャンプサイト下の「大山森の遊歩道」を歩きながら、鳥の声に耳を澄ませ、樹木や草花を触り、花の香りを楽しみ、ゆっくりと散策しました。キビタキは随所でよくさえずり、ホトトギスやアオゲラの声も至近距離で聞きました。「ホテル大山しろがね」での昼食を挟んで、午後はタッチカービングも行いました。

ナルコユリの花が咲いて チャボガヤの葉の感触を 鳥の声に集中する「サイレントタイム」

いました 楽しみます

参加者からは、「野鳥の会のイベントなので鳥の声を聞くことが中心かと思ったが、植物に触ったり香りを嗅いだり、五感で楽しむ工夫がされていて良かった」「自然の中での散策はとても新鮮だった」などの感想をいただき、バリアフリー探鳥会継続開催の大きなモチベーションになりました。

森の中で1班と3班のすれ違い タッチカービングの時間 3種の姿の違いを比較確認中

解散後はスタッフで反省会を行い、次に開催される時にはさらにより良い内容にしていこうと話し合いました。会員の皆さん、次の開催時にはスタッフとして参加してみませんか?探鳥会としての新しい気づきがあるかもしれませんよ。(by

T.T)

東部 6/1 「百谷でサンコウチョウを探そう」 鳥取市百谷

百谷でのサンコウチョウ観察会も今年で三年目。一昨年は「ツキヒーホシ、ホイホイホイ」の声が谷の中の至る所で聞こえることに大感激。昨年は小雨の中、一転してなかなか現れず、最後の鳥合わせになってから若いペアの二羽が我々の近くに突然乱入してきました。さて今年はどうなるのでしょうか、下見の結果ではあまり期待できないようでしたが・・。

百谷公民館横の駐車場に会員外5名を含む19名が集合。今年は県立博物館の鉱物観察会の日程とちょうど重なったため、集合時は駐車場所の位置決めでテンテコマイ。九時出発、その名も鉱山川という小川沿いに谷筋を歩きます。歩き始めると、すぐに谷の奥の方からサンコウチョウの鳴き声、「よかった!」。別の谷からはホトトギスの声も聞こえて来ます。

去年のホオジロは墓石の上で鳴いていたが・・ 「卯の花のにおう垣根に ホトトギス はや・・」

昨年、雨中でホオジロを観察した墓地に到着、今年も同じ?ホオジロがさえずっていました。ここでしばらく周囲を見回していると、突如、上空に猛禽類が出現!ハチクマです。地上では無風なものの、上空では風があるのか、ほとんどはばたくことなくトビのようにゆっくりと旋回を続けています。

N氏撮影の写真を下に示します。尾羽にある幅広の二本の帯が♂であることを示しています。上空を飛び回っていたイワツバメが偶然その前を横切るという珍事も撮影することができました。

上空をハチクマ♂がゆったりと舞いました イワツバメとハチクマとが重なって写るという奇跡

ちょうど今が盛りのウツギ(通称、卯の花、オカラではないよ)の白い花を眺めながら進み、谷が広がって視界が開けた場所に来ると、サンショウクイやシジュウカラのサエズリも聴くことが出来ました。

さらに進むと、「サンコウチョウ!」とO氏の声。見ると、近くの樹林の枝の中に灰色っぽい小鳥の姿。尾羽が短い♀でした。皆で息を殺して、しばらくその姿を追いかけました。残念ながら♂の姿を見ることはできませんでしたが、♀の姿を見ただけでも取り合えずは目標達成。

あれはキビタキなんじゃないの? その通り、キビタキ♂でした

帰りの道でもキビタキやメジロ、キセキレイの姿を確認することが出来ました。公民館の横にもどって鳥合わせ、全部で21種。来年もまたサンコウチョウが来てくれることに期待したいです。

(by 管理人 photo:S.N,管理人)

・五月探鳥会の報告 (2025/05/22)

西部 バードウォッチングin大山 (宿坊山楽荘共催・新日本海新聞社特別後援)大山町大山

5/17(土)前夜祭

会員限定企画に12人が参加し、16時からの探鳥会では山楽荘〜大山寺本堂〜金門にかけてオオルリやキビタキの姿を探しました。今期大山で初めてホトトギスの声も確認しました。夕食前には雨の日用プログラムとして事務局が準備した鳥のビデオ撮影画像を鑑賞した後、久しぶりの精進料理を堪能しました。

このうち8人は山楽荘に宿泊し、日曜朝5時から大山寺付近を散策しました。

夕方探鳥会@金門 野鳥ビデオ鑑賞会

5/18(日)BW in 大山 ―野鳥の声と山菜を楽しむ会―

心配された天候は曇りで、まずまずのイベント日和の中、会員24人、一般参加者26人、合計50人が山楽荘駐車場に集合しました。一般参加の方には双眼鏡の貸し出しを行ない、まず山楽荘の屋根で囀るキセキレイを見ながら使い方の練習を行いました。

当日朝の集合@山楽荘 ガスが濃く大山北壁が見えず@金門

会員・一般混合の編成で4班に別れ、寂静山や大神山神社を目指してスタートしましたが、途中でだんだんガスが濃くなり、鳥の姿を見つけるのが難しくなったコースもあったようです。

それでも、オオルリ・キビタキ・ヒガラ・サンショウクイ・ホトトギスなどの声を聞きながら新緑の大山散策を楽しむことができました。姿または声で観察された鳥は4班合計で30種となりました。

散策路に先週まで咲いていたスミレやイカリソウは終わり、今週末はクルマバソウ・マイヅルソウ・ユキザサなど白い花たちが最盛期を迎えていました。

昼食会@山楽荘大広間 このお膳に山菜天ぷらと豆乳鍋が付きます

探鳥会終了後には山楽荘の大広間でお待ちかねの精進料理のフルコースをいただきました。山菜の天ぷら盛り合わせの中の藤の花の紫色がキレイでした。参加してくださった皆様は五感で楽しめた探鳥会になったことでしょう。また来年もお会いしましょう! (by T.T)

西部 5/11 「青い鳥を探そう!」 大山町大山

曇り空でやや肌寒い朝でしたが、滴る新緑はまさに5月。集合場所のナショナルパークセンターには27人(会員:12、会員外:15)が集まりました。初めて探鳥会に参加する方も多く、双眼鏡を貸し出して使い方の練習をしてからスタートしました。

大山寺橋でイワツバメを観察中 金門での雄大な眺めをしばし堪能

大山寺参道ではソングポストにいるホオジロやキセキレイを観察、大山寺橋では30羽ほどのイワツバメが元気よく飛び回っていました。

サンショウクイやキビタキの声を聞きながら金門へ。今日のお目当ての青い鳥:オオルリは、囀りは頭上から降ってくるものの、茂った若葉に視界を遮られてなかなか姿をゲットできず。必ず見つけるぞという27人の強い意志で探した結果、参道を下る途中でついにオオルリの姿を捉えることができました。

オオルリの姿を探ながら参道を下る 山楽荘駐車場でのクロージング

山楽荘の駐車場で鳥合わせをすると、観察された鳥は、ツツドリ、クロツグミ、ミソサザイなど声のみの確認も含めると27種になりました。今日は新緑の中にタチツボスミレ、イワカガミ、ミツバツツジ、キケマン、トキワイカリソウなど色とりどりの花々も楽しむことができ、目にも耳にも麗しい探鳥会となりました。

大山寺境内で見つけたダイセンキスミレ 今が盛りのタチツボスミレ

探鳥会終了後に参道を下っていると、ジョウビタキのオスがソングポストで囀っていました。これから大山寺のどこかで繁殖するのでしょうね。 (by

T.T)

中部 5/11 「青い鳥を探そう!」 琴浦町野井倉

新緑の山の中、大山滝に向かう道で、野鳥に逢いに来ました。前半のラッキーはサンショウクイの姿がゆっくり観察できたことでした。その後、ウグイスやキビタキの声を聴きながら移動すると、本日のメインテーマであるオオルリの声と姿に出会うことができました。キャンプ場に戻ると、ゴジュウカラが頭を下にして幹を下る姿も観察できました。26種の鳥に出会えて、満足の探鳥会でした。 (by

R.Y)

サンショウクイを観察中 解説中

東部 5/11 「青い鳥を探そう!」 鳥取市樗谿公園

午前8時に鳥居付近に集合。天気は薄曇り、参加者30名(うち非会員は17名)と盛況。BWは初めてという方が多いので、まずはポニー広場で双眼鏡の使い方を練習してもらいました。上空をしきりにツバメが飛び交っています。「あれを双眼鏡で追いかけながらピントを合わせられたら、バードウォッチャー実技試験(初級)はひとまず合格!」と説明、頑張ってもらいました。

続いて、鳥取東照宮の本殿へといつものコースを進みます。今年の春は鳥の声がひときわ少なく、例年はこのあたりで必ず聞こえるシジュウカラのサエズリも聴こえません。それでも本殿の後ろの森でキビタキの声を聴くことができました。

恒例の「本殿正面の不動のタカ」もスコープでバッチリ見てもらいました。家康公を祀(まつ)る神聖な本殿の屋根にハト等がフンをするのは不敬であるとして、威嚇のために創建当初に彫られた由緒あるタカです。(左甚五郎作との説もありますが、たぶんフェイク情報。)

双眼鏡操作の練習中、「あれはヒヨドリ?」 探鳥会初参加者向け恒例の「不動のタカ」ウォッチング

さらに進んで御宮池へ。前日の下見の時にはオオルリの声が確認できず心配しましたが、この日は池の周りの二カ所で鳴いてくれました。唄のレベルは中級程度。数日前に聴いた時の唄はずいぶんと下手でしたが、今日は別の♂が唄っているようです。

オオルリもキビタキも、うまい歌い手ほど、ゆっくりとさえずりながら様々な変調を付け加えているように感じます。若い♂は早口で短く単調な唄しか歌えないような気がします。オオルリ♀も私と同じように感じているのでしょうか?ここ数年、樗谿に来るオオルリ♂は若くて唄が下手な個体が大半で、♀を引きつけるには力量不足というのは私の思い過ごしでしょうか。

さらに進んで野鳥の説明の看板の所まで来て引き返しました。周辺はタゴガエルの大合唱。先日の湯所神社での鳴き方コンテストの報道のおかげで、最近はこのカエルの知名度もずいぶんと上がって来たようです。この大合唱も一週間後にはピタリと鳴きやんでしまいます。タニウツギのピンクの花も次々に咲き出していました。この花が終わると梅雨入りも間近です。

タニウツギはすでに花盛り オオルリの、声はすれども、姿は・・・

再び御宮池の堤まで戻ると、モミの樹のてっぺんでオオルリが気持ちよさそうに歌っていました。我々もあちこち移動しながらその姿を捉えようとしたものの、なかなか見つかりません。見上げてばかりいるうちに首が痛くなってきました。それでも、五名ほどの参加者が姿を見ることができたとのこと。鳥居まで戻って鳥合わせ。全部で21種を確認。

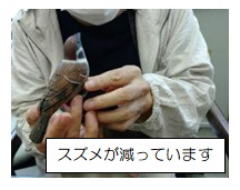

さて、最近、東部の会員と話すと、皆が「とにかく野鳥の数が急速に減った」という話ばかり。大きな要因としては、近年の温暖化によって激増したシカによる食害が考えられます。兵庫県境から樗谿のある久松山山系に至るまで、シカが到達可能な県東部の山地の全てで森林の下草や藪が急速に消失しつつあります。この樗谿でも、以前にはあった下草や笹藪がほとんど消えてしまいました。

我々は今、「下草の消失→ 草を食べる虫の激減→ 虫を食べる野鳥の激減」という食物連鎖の結果を眼前に見ているのです。野鳥減少に関する他の要因としては、夏鳥の越冬地である東南アジアでの焼き畑耕作やバームヤシ栽培の拡大による天然林の消失も大きく影響しているのでしょう。

既に東部の山地ではシカの餌となる草が乏しくなっており、今後はシカの大群が餌を求めて県中部へ、さらに西部へとその分布を拡大していくものと予想されます。

当面の対策としては、やはり狩猟者に頑張ってもらうしかないと思います。東部のスーパーの中には、既にシカ肉やイノシシ肉などのジビエが日常的に販売されている店もあります。ジビエの消費をもっと増やせば、野鳥の減少にも少しは歯止めがかかるのでは? 最近、そんなことを考えています。 (by

管理人)

・四月探鳥会の報告 (2025/05/22)

東部 4/27 「若葉台で春の小鳥に会おう!」 鳥取市若葉台

早朝から空は晴れ渡り探鳥会日和、前日よりも気温が上昇すると予報が出ていて熱中症の心配をしなければ成らない状態。若葉台地区里山の探鳥会は今回で3回目。昨年4月に開催した時はツグミ、ジョウビタキなど冬鳥がまだ居残っていて、逆に夏鳥の姿は見られなかった。その反省から今回は三週間遅らせての開催としたが、吉と出るかどうかは運まかせ。下見の時にはキビタキの鳴き声はしなかったが、センダイムシクイの鳴き声は聞けたので今日も期待したい。

若葉台地区公民館の空き地を駐車スペースとして借用。整地しただけの無舗装状態。周りには雑草も茂っていて、進入口には数日前の雨で水溜りが出来ていた。早々に集合場所に到着した参加者は、ツバメやコシアカツバメが巣作りの材料に使おうとして、水溜りに出来た泥土をせっせ、せっせと運ぶ姿を間近でウォッチ。双眼鏡が無くても色や模様まで十分見える程近かった。

集合時間が迫るにつれ次々と参加者が到着。残念だが水溜りを完全に避けての車の進入が出来ず、そのつどツバメは飛び立ち、上空で旋回していた。

ツバメの泥集め風景

挨拶を済ませた後、双眼鏡の扱い方などを指導し、さっそくその場所で観察を開始。ウグイス、カワラヒワ、コシアカツバメ、ツバメなどを確認。あちこちウォッチしていた瞬間、近くの電柱の天辺にシジュウカラが飛来、参加メンバーはしっかり観察出来たと大喜び。幸先良いスタートとなった。

宅地を15分程歩き里山の入り口に到着したが、その間にカラ類の姿は無かった。遅れたメンバーを待ち、揃ったところで里山に分け入った。

ウグイス、キビタキ、サンショウクイなどの鳴き声が聞こえて期待が高まった。山道を歩きながら耳を澄ます。どこかで鳴いてはいるのだが、場所の特定ができず。双眼鏡の出番がなかなかこない。するとすぐ近くの梢でイカルが特徴のある声で鳴きだした。私は確認出来なかったが、数名の方が見えたと話していて安心。コサメビタキも姿を現したが、上手く見れた人とチャンスを逃した人との明暗が分かれた。

いよいよ里山へ、最初の登り コサメビタキ、かわいい!

中間地点の休憩所に到着した時、センダイムシクイの囀り。鳴き声のする方向を皆で探すが、姿は結局見つけることが出きなかった。図鑑で大きさや特徴、聞きなしについても説明。(「聞きなし」とは、鳥の鳴き声を人の言葉やフレーズに置き換えて覚えやすくすること。)

センダイムシクイは「焼酎一杯グイー」と言うんですと話すと、後ろのほうで「一杯では足らない」と誰かの声がして笑いに包まれた。

扇ノ山などが見渡せる平地で休憩。重い思いをして持ってきたスコープをセット。松や杉の天辺を見るが、期待していたサシバやサンショウクイは居なかった。十分体力を回復させた後出発、かなり急勾配の下り道を全員無事に走破。途中の大木に残る無数の傷跡、メンバーに確認を依頼すると。鹿の角跡だということて胸を撫で下ろした。

平地での休憩 イソヒヨドリの♂がキレイでした

スポーツ広場でホオジロ、大池でカイツブリ、カルガモ、キンクロハジロを確認。集合場所に戻り鳥合わせ。夏鳥もそこそこ姿を現し、最終確認できた鳥は31種となった。参加者は24名(うち会員外12名)。事故も無く終了できて大変良かった。(by K.O photo:S.T & S.N)

西部 4/20 「大山一斉清掃+春の野鳥を探そう!」 大山町大山

天気予報では小雨ということでしたが、博労座での開会式に野鳥の会は22人が集合しました。今にも降り出しそうな空模様の下、いつものように担当エリアの大山寺橋〜県道沿い〜横手別れまで歩きます。

法被を着た班長のもとに集まる野鳥の会班 桜・残雪・若葉とゴミ袋を手にした会員たち

往路はゴミ袋を下げながら目は道路のゴミに、耳は鳥の囀りに集中です。ゴジュウカラやコガラがあちこちで元気よく囀り、イカルの群れも現れて樹冠に留まり、賑やかに囀り始めました。ヤブサメ、ツツドリ、キビタキなどの夏鳥たちの声も聞かれました。

今年は3月まで雪が降ったため例年になくあちこちに残雪がありますが、それでもミヤマカタバミ、タチツボスミレ、ショウジョウバカマなど春の花は咲き始めていました。そんな可憐な花たちのすぐ脇に吸い殻や潰れたペットボトルを見つけると、とても悲しくなります。車からポイ捨てするなんて絶対やめて欲しいです!

まだ明るい林床 ショウジョウバカマ

横手別れまで来たところで回収したゴミを集めると、可燃ゴミ2袋、不燃ゴミ1袋となりました。近年一斉清掃で回収されるごみは少なくなってきたとはいえ、まだまだ悪いマナーの結果は残っています。

回収ゴミをまとめ中 残雪をよけながら

帰り道は小鳥の道経由で大山寺橋まで戻り、鳥合わせをして解散しました(観察鳥種:23)。これから本格的な大山でのバードウォッチングシーズンが始まります。また5月の探鳥会でお会いしましょう! (by

T.T)

中部 4/13 「山で春の鳥を探そう!」 北栄町西高尾

→ 当日の悪天候により中止しました。

・三月探鳥会の報告 (2025/04/03)

西部 3/9「大山山麓で春を探そう!」 伯耆町須村

3月に入っても寒い日が続きましたが、今日は思わぬ良天、暖かい探鳥会日和になりました。雪景色の素晴らしい大山を眺めながら出発しました。

田んぼ上空にはヒバリの声を。やっと春を感じる思いがしました。道沿いにはスズメを。建物のある広場では多数のスズメが活発に動き建物の隙間を出入りする姿を見る事ができました。広い田んぼの地面にはカシラダカ、ミヤマホオジロを。春を告げるウグイスは姿は確認出来ませんでしたが声を聞く事が出来ました。日の当たる田んぼや枯れ木にはスズメ、ホオジロなど。又 上空にはオオタカがゆったり舞っているのを皆で見る事が出来ました。

春の散歩気分 オオタカ登場

逆さ大山が見えるかな~と思いつつ福岡池へ。急な土手を登り池へ。水面にはオオバン、コガモなど。池沿いの木々にはアオサギが繁殖するのか巣材らしき小枝あり。スコープで雪の大山頂上を見ると登山者多数の人影が見え驚きでした。ゆっくり休憩。一寸ハプノングもありましたが・・・

福岡池の堤防に上って 大山を眺めながら

最後に藪の中の小道を通り抜け広場に。皆でツグミ1羽見る事が出来ました。胸を張ってる姿は人気者ですね。又、近くでアオゲラの声を聞きましたが姿の確認は出来ませんでした。鳥合わせをして解散。今日は歩くには天気に恵まれ良かったです。今日の参加者は23名(会員20名 非会員3名)鳥種27種でした。久々の外歩き 皆様お疲れ様でした。

(by K.Y photo:H.T, T.T)

中部 2/9 「早春の郷で野鳥を見つけよう!」 倉吉市小田 伯耆しあわせの郷

今日は晴れて、暖かい1日になりました。参加者は16人。探鳥会が初めての方や県外からの参加がありました。相変わらず女性が多いです。あと一ヶ月もすると、しだれ桜が満開になる道沿いを進み、散策コースに入ります。

しあわせの郷を散策開始。 一列になって散策コースを進みます。

散策コースの入り口には、イノシシ注意の看板がありました。遭遇した場合は大声を出さず、後退して対応するようにとの事。看板どおり、地面にはイノシシが掘った穴がたくさん見られ、大量の糞が残されていました。シジュウカラ、キジバト、ヒヨドリの鳴き声が聞こえてきます。林を抜けて山々を見渡すと、ウグイスの美しいさえずりが聞こえてきました。帰路では、ヤマガラ2羽が争っていたり、エナガ、コゲラ、コガラの混群が観察出来ました。

エナガやコゲラを観察。 カワラヒワを観察。

鳥合わせの直前には、カワラヒワが姿を見せてくれました。頭上には30羽近くの鳥の群れ!残念ながら正体はわかりませんでした。今日は鳥の鳴き声もあまり聞こえない静かな探鳥会となりましたが、久々に皆さんのお顔が見られたし、いい運動になりました。春を告げるウグイスのさえずりや、イワツバメを観察した方もいました。来月の探鳥会では、更に春に飛来する鳥たちに期待したいです。(by

M.M)

東部 3/2 「千代川の水辺で冬鳥を見よう!」 鳥取市河原町稲常

前日のうららかさ四温とは真逆の三寒に当たってしまいました。前日にはお酒も断って身を清めて (?) いたのですが、信心が薄かったようです。それでも16人もの参加があり、有難いことです。ここ何度か姿の見えなかった方や何年ぶりかの方が見えると、「いい日だった」と終了もしていないのに思ってしまいます。

いつもでしたらヒバリのホバリングを探し、ウグイスのトレーニングソングを遠くに聞きながら、ツバメの旋回を双眼鏡で追っかける日なのですが、今日は皆無。

おりしも昨年から群れで見かけるようになったヨシガモは今年も20確認でき、初めて (?) の方にも見ていただきました。近年川岸の草木が刈られたり伐採されたりで見通しが良くなったぶん、岸辺の身を隠す場所が減り観察しづらくなりました。雪解けで河の中央は水流が速く、対岸で休息する鳥たちを遠くから見ることになります。

ヨシガモを観察しています 先週降った雪がまだ残っています

天候や環境の変化はマイナス面だけではありませんでした。陽の光が当たりすぎると色が飛んでしまったり、動きも活発であっという間にいなくなっちゃいますが、曇天雨天だと色も柔らかく、彼ら寝てたりします。まさに本日の鳥たちの生きてゆく姿。寒いのがたまにキズですが、Kさんに「ザンザン降りでなくて良かった」、と暖かい言葉もかけていただきました。

聞こえる声や飛び方・止まり方の特徴、図鑑ではなかなか知りえない行動のエピソードも聞いていて楽しいものです。人間より双眼鏡・スコープが濡れることを心配しましたが、雨が強くなったのは、軒下での鳥合わせの時。

ガンカモ調査でグッと多く確認できだしたのがカワアイサとヒドリガモ。それまで群れで見られたオナガガモは近年見ていません。そしてカワウも群れることが少なくなりました。 ガンカモ調査でグッと多く確認できだしたのがカワアイサとヒドリガモ。それまで群れで見られたオナガガモは近年見ていません。そしてカワウも群れることが少なくなりました。

年単位での増減変化なのかもしれませんし、見られなかったものが観察されるのは嬉しいものです。それが人為的な自然環境の変化でないことを望んでいます。

天候は曇り時々小雨、26種確認、参加16人でした。

(by H.O photo:管理人)

↑ 雨宿りをしながら鳥合わせ

・二月探鳥会の報告 (2025/03/01)

中部 2/9「山野の鳥・水辺の鳥」 湯梨浜町 道の駅はわい

数日前から今冬最強の寒波がやってきていて心配しましたが、思ったほどの積雪ではなかったため、予定通り開催しました。開始時に集まった4人で、まずは駐車場の周りを探しました。ヒヨドリなどを観察していると、足元を1羽のハクセキレイがちょこちょこと歩き回っています。この道の駅に居ついているのか、ずいぶんと人馴れしている様子でした。

nちの nちの

まずは駐車場で探します イノシシが何か探した跡

弱い雪が降る中、駐車場の横手から東郷池に続く道に入ると、新雪の上にノウサギとイノシシの足跡と、採餌のためでしょうか掘り返した跡を見つけ、雪道ならではのフィールドサインを楽しみました。ヒヨドリやシロハラの声、小鳥が行き交う姿も見えるのですが、雪で視界がはっきりとせず、同定に苦戦しました。そのうち雪もだんだんひどくなってきましたが、遠くに青空が見えているのでここはしばしの我慢。遅れてきた2人が合流して、やっと晴れ間がのぞきました。

たくさん降ってきた! 晴れ間がのぞきました

坂道を下っていくと、少し大きめの鳥が樹冠を横切ります。翼下面に2本の帯がはっきりと見えました。トラツグミです!そして、その先の路上と路肩の斜面には小鳥の影がいくつも見えます。地面をつついたり、藪から出たり入ったりするアオジ、クロジ、ルリビタキでした。東郷池を見下ろせるところまで来ると、すぐ近くをトビとノスリが悠々と飛んでいるのが観察できました。遠くに浮かぶカモを識別して折り返します。

歩いているうちに、また雪がだんだんひどくなってきて、ボックスカルバートの中に一時避難。ボックスカルバート内にはジョウビタキも避難していて、端に積もった落ち葉の中をつついていました。何かおいしいものはあったでしょうか。

ボックスカルバートに避難、先客はジョウビタキ 鳥合わせにやってきたハクセキレイ

道の駅まで戻って鳥合わせをしていると、ハクセキレイも窓越しに参加。出発時と同じ個体のようでした。

ルリビタキとトラツグミを初めて見たという会員もいて、雪にはそこそこ降られましたが、良い出会いの探鳥会となりました。(by H.Y)

西部 2/2 「西部海岸で冬の水鳥を探そう!」 県西部海岸

毎年なぜか天候に裏切られないこの探鳥会、今日も朝方までの雨は上がり、雲は多いものの薄陽が射して無風状態。冬の海岸を流す探鳥会にはもってこいの日和です。参加者は15人(会員外1人)でした。

いつものように日野川河口右岸からスタート。数は少ないものの、カモメ、オオセグロカモメ、セグロカモメ、ウミネコなど定番カモメ類は揃い踏み。いつもここでまとまった数が見られるヨシガモの中にはペアになっているのもいました。川べりのヨシに止まってダイビングを繰り返すカワセミを見つけ、もう囀っているホオジロもいました。

日野川河口右岸にて 淀江港(右手奥の砂礫地にヒシクイが・・)

次の観察地の淀江港では、テトラポット近くの砂礫地に(こんなところに!?)ヒシクイが2羽休んでいました。背中に顔を埋めたままビクともしない様子。今年はもうコハクチョウの北帰が始まっていると聞きましたが、このヒシクイたちも移動途中でお疲れなのでしょうか。保田海岸では、ようやく今日のお目当てのシノリガモ10羽前後が波間で潜水を繰り返していました。

ミサゴ@保田海岸 シノリガモ@保田海岸(左の二枚はスマホ+スコープで撮影)

最後に御来屋海岸へ移動し、ここでしか出会えないヒメウを観察して終了。

そのほかにシロチドリ、ダイゼン、カイツブリ類4種(カンムリ・ミミ・ハジロなど)、アイサ類2種(ウミ・ミコ)、ミサゴなど、久しぶりに水辺の鳥を中心に39種も観察できて収穫の多い探鳥会になりました。(by T.T)

東部 2/2 「湖山池つづらお城址で冬鳥を見よう!」 鳥取市湖山池

今回は、これまで2月探鳥会の開催地だった日光の代替地ということもあり、西側に広がる親水公園側からスタートして、水鳥中心の探鳥会とすることにしました。ちなみに、出発前のミーティングで、2日前の下見の結果をもとに、クイナを期待したいと述べたのですが、はたして姿を現すでしょうか。

最初にヨシ原のタシギを観察 眠たそうなタシギ君(クリックで拡大)

まずは開けた湖山池の水面の観察です。マガモ、カルガモ、ヒドリガモをはじめ、いつものカモ類の姿が確認できました。しかし、スズガモやキンクロハジロの大群が見当たりません。「何か少ないなあ」という声がチラホラ聞かれました。それでも近くの岸辺でタシギやイカルチドリが確認され、ヨシ原ではオオジュリンの群れも見られました。ただ、残念ながら予告したクイナは確認できませんでした。後ろ髪を引かれる思いで城址側へと移動です。

ジョウビタキ♀、かわいい!! (クリックで拡大) ヒドリガモやホオジロガモを観察

城址東端の、かつて船着き場だったとされる入り江に到着。しばらく周囲を観察しました。ここにはよく実ったハゼノキがあり、ヒヨドリやメジロ、ツグミが盛んに訪れていました。なかなか出会えなかったカワセミが、良く見える枝先にとまり、スコープでしっかりと観察していただきました。

そろそろ予定時間ということで、集合場所に引き返しはじめたところで、入江の先端にいたO氏からT氏の携帯に連絡あり。オオワシ発見とのこと。時間超過もやむを得ないと言うことで、一同がそちらに向かいました。対岸の山に確かにオオワシが確認されましたが、双眼鏡では小さな白点。、S氏の高精度・高倍率のスコープで何とか黄色い嘴が判別できました。それでもさすがオオワシ。皆さんの満足度が一気に高まったように感じられました。

シロハラの食堂はハゼノキ(クリックで拡大) ここからでもオオワシが見えました

集合場所の駐車場に戻って鳥あわせした結果、観察種数は44種でした。これまでの日光・酒ノ津での探鳥会では多くて37種というところでしたので、結構充実した内容だったと思います。気温が低いながらも微風で降雨がなかったことも幸いでした。ご参加の皆様、お疲れ様でした。

(当日配布のルート案内、クリックで拡大)

(by A.Y photo:A.Y , S.N ,管理人)

・一月探鳥会の報告 (2025/1/12)

東中西 1/5「東部にみんな集まれ! 新年合同探鳥会+会員交流会!」 鳥取市湖山池青島

新年三が日が終わって間もない1/5(日)、東中西三地区まとめての県内合同探鳥会を湖山池青島で実施しました。今年の冬は悪天候が多くて開催が危ぶまれましたが、雲一つない無風快晴!こいつぁ、春から縁起がいい。参加者は総勢で32名(うち非会員は4名)、中部と西部からの参加者も一定数あり、感謝です。

まずは青島大橋近くの駐車場で吉田支部長による新年のあいさつを拝聴。つづいて橋を渡って青島に移動してBW開始、左手に向かってゆっくりと歩きます。この冬の湖山池のカモですが、11月末の調査では全部で六千羽台とこの三年間の中では一番少なめ。さらに昨年末からは、カモ全体数の約三分の二を占めていたスズガモの数が激減しました。その他の種類のカモの数にはあまり変化はないようです。湖山池の生態系にかなり大きな変化が起こったのではないでしょうか。

雲ひとつない快晴に恵まれました まずは支部長より新年のごあいさつ

島の西岸の旧キャンプ場に来たところで、津生島南面に停まっている常連のオオワシの姿が見え始めたのでスコープで観察。今シーズンの会員による初確認は11/28、この冬は、いつもの止まり場ではなくて津生島にいることも結構あるようです。しばらくはこの付近で野鳥の姿を探しました。

近年、この島ではカラ類が以前よりも減る傾向ですが、それでもメジロ、ツグミ、シロハラなどが姿を見せました。トラツグミを確認したという声もありました。また、ジョウビタキ♂がすぐ近くの灌木の枝に停まって大サービスしてくれました。次の日程もあってBWは一時間ちょっとで終了、来た道を引き返しました。

「あれ、メジロ?」「いや、カワラヒワのお尻」 探鳥会のアイドル登場!ジョウビタキ君 (写真はクリックで拡大)

続いて、橋のたもとにある湖山池情報プラザの会議室をお借りして、当支部初開催の「野鳥の鳴き声講習会」を開催しました。これは昨年九月の東部の出会いの森での探鳥会で、時期的に野鳥が少ないことから、BW後に当日の担当のAY氏が自分で採集された野鳥の鳴き声と写真を使って「鳴き声紹介」を実施。好評を得たので、一月の合同探鳥会でもやりましょうということになったものです。

今回の内容は、カラ類から始まって、ホオジロ類、オオルリやキビタキなどの夏鳥、さらにイソヒヨドリなどの身近な野鳥についてサエズリと地鳴きを急ぎ足で紹介するというものでした。今回も、AY氏が自分で撮影された写真を示しながら各種の鳴き声を約一時間弱にわたって紹介されました。あらためて聞いてみると、よく知っているものもあり、初めて聞く鳴き声もあり、野外で実際に野鳥の種類を判定するうえで非常に有用と感じました。

今回は時間の関係で質問の時間はありませんでしたが、十分な時間(二時間程度?)をかけて参加者からのリクエストも交えながら質疑応答を行えば、野鳥の鳴き声への理解がさらに深まることでしょう。外で探鳥するのがつらい八月の夏枯れの時期などには、探鳥会の代わりに涼しい室内でこの種の講習会を実施するのも大いに有り、という感じがしました。

シジュウカラの地鳴きについて解説中 写真・音声ファイルの準備+講師役、ご苦労様でした

問題があるとすれば、この種の講習会に参加した高齢者が、高周波領域での自分の聴力の衰えをあらためて自覚させられるという点でしょうか(この度合いについては個人差が非常に大きく、中年の時点で既にそうなる場合もあります)。私自身について言えば、以前から(三十代から・・)ヤブサメのサエズリが聴こえないことは自覚していたのですが、この日はさらに一部のホオジロ類の地鳴き(かなりの高周波音らしい)が自分には聴こえないことを知って、かなりのショックを受けました。

感じている世界が、人それぞれに違うのだということを実感しました。でも自分の認識できる範囲について知っておくことも必要なのでしょうね。今後の調査では、高周波音が聞こえる人となるべく一緒に行かねばとあらためて思いました。

さて、講習会を終了したあとはプレゼントタイム。まずは西部のメンバーが水鳥公園で作成した缶バッジを全員(?)がいただきました。次は、各自が引いたクジに記された番号の小さい人から順に、事務局に用意してもらった景品の中から自由に選ぶというシステム。景品は会員の手作りのリース、お菓子、その他など様々。

美しいリース vs. お菓子、どちらを選ぶ? ふだん会わない人とも知り合うことが出来ました

私は大きい番号を引き当てたので、かなり後ろの方になってから「ツバメようかん」を頂きました。会員有志から寄付された野鳥関連の書籍も大半が売れたとのこと。今後の支部の活動資金として活用させていただきます。事務局、ならびに準備に協力された西部の会員の皆様、ありがとうございました。

最後に全員が輪になって簡単な自己紹介をして終了しました。解散後の西部の某会員からの感想です。「今年の正月。今朝は美しい伯耆富士(大山のこと)を日野川で見て、次に湖山池でタカをたくさん見て(オオワシ1+ミサゴ3+トビ1が出ました)、あとはナスビ! どこで手に入れようかな?」。 (スーパー・・?)

天候に恵まれ、オミヤゲももらって楽しい探鳥会でした。本年も皆様の自然観察生活が順調、かつ安全でありますように。(by 管理人、 photo:S.N & 管理人)

| |