(2015年)発信分

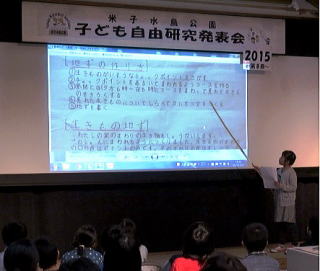

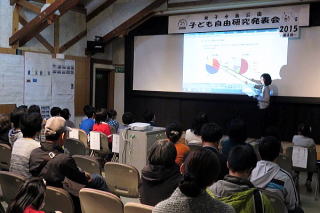

・米子水鳥公園で「第八回こども自由研究発表会」を開催しました。(2015/11/27)

11/15(日)に米子水鳥公園で「第8回こども自由研究発表会」を開催しました。中海水鳥国際交流基金財団、国際ソロプチミストスワン米子、米子水鳥公園友の会、及び当支部との共催です。

子供たちに発表する機会を与え、その力を養うことを目的に毎年開催しています。夏休み中に小学生が行った自由研究から13点の作品を選んで発表してもらいました。

・「はっけん、わたしのさんぽみち」

小学2年生のNさんは自宅近くの散歩道を環境の違う地区別にどんな生物がいるかを調べました。

・「ブッポウソウの好む色と形の研究」

小学校5年生のYさんはブッポウソウが使うひきうすに注目し、3色のチャートと3つの形のサルボウガイを使い、どれを選択するかを調査しました。

・「魚のうろこの研究」

小学校5年生のTさんは様々な魚のうろこに注目し、その形や模様による年齢の確定などについて調べました。

「はっけん、わたしのさんぽみち」 「ブッポウソウの好む色と形の研究」

「魚のうろこの研究」

どの小学生もレベルの高い研究で、大人が知らないことがどんどん飛び出し、大人たちは子供に質問を繰り返していました。また子供たちは、外来種の問題や遡上を阻害する堰の問題などもしっかりとらえていて、大人たちをびっくりさせていました。

(by K.D)

・鳥取市の出会いの森にオシドリの巣箱を設置しました。(2015/10/27)

10/17(土)に鳥取市の出会いの森にオシドリの巣箱二個を設置しました。この巣箱は7/20に氷ノ山響の森で作ったものです。13hに出会いの森の管理棟に集合したのは会員三名と設置に協力していただく出会いの森の職員の方二名。ハシゴや巣箱を軽トラに積んで出発です。

さて、到着した森の中で太さや枝ぶりなどが適当な木二本を選び、据え付け作業開始。密生した森の中を長いハシゴを運ぶのは結構大変でした。巣箱に取り付け用のシュロ縄を通し、掃除用フタを針金で固定。職員の方がハシゴを登り、地上高4~5m位の所に取り付けていただきました。

本日取り付ける巣箱は二個。 取り付けの間、地上からも竹を使って巣箱を支えます。

巣箱を取り付けたのち、カラスなど天敵の足場になりかねない巣箱周囲の小枝を切り落として完了。以外に早く作業が終わりました。なお、森の中に入る際にはよく踏まれたケモノ道を利用しました。この森でもイノシシが増えているとの事。

さて、オシドリたちが来年の春にこの巣箱を利用してくれるかどうか。今から楽しみです。

設置完了した巣箱一号。 出会いの森の一番のウリは、この広大な芝生広場。

出会いの森の広大な芝生広場は小さな子供たちが走り回るには最適の場所。この日も保育園のバスが何台か駐車場に停まっていました。 出会いの森の広大な芝生広場は小さな子供たちが走り回るには最適の場所。この日も保育園のバスが何台か駐車場に停まっていました。

芝生広場を取り巻く周囲の森の植生は比較的若い木が多く、明るい感じの森が多いように思います。四季を通じて様々な野鳥がやって来ます。森の中の歩道も完備されています。近くにお出かけの際には、一度立ち寄られてみることをおすすめします。

(by 管理人)

出会いの森の「キノコ型」?の管理棟。

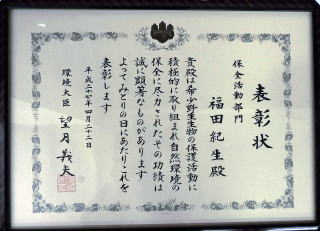

・福田前支部長、「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受賞。(2015/09/10)

本年度の自然環境功労者環境大臣表彰を前支部長の福田紀生さんが受賞されました。

この賞は、自然環境の保全に関して顕著な功績があった者(又は団体)を表彰し、これをたたえるものであり、今年度は全国で35件が選ばれました。福田さんは保全活動部門での受賞であり、「永年にわたり野鳥保護思想の普及に努めるとともに、猛きん類をはじめとした希少野生動物の保護や生息環境の保全について具体的な実践に取り組むなど、自然環境の保全及び普及啓発活動に尽力」されたことをたたえるものです。(平成27年度 「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰被表彰者)

また、この受賞に関連して「とっとり県政だより九月号」に福田さんの日頃の活動が紹介されました。

(11ページの「あの人 この人」の欄)

ぜひご一読ください。

福田さん、本当におめでとうございます!

・この夏も県内二カ所で「巣箱つくり教室」を開催しました。(2015/6/09)

当支部では毎年夏に「巣箱つくり教室」を開催しています。この夏も氷ノ山響の森と米子水鳥公園で実施しました。

(1)7/20 氷ノ山響の森

このイベントは響の森と当支部の共催で実施しました。参加者は五組の親子(小学生)+一組のオジサンペア(当支部会員)、支援員として当支部会員等三名。親子組はシジュウカラ用(スズメも入居可)の巣箱を、オジサンペアはオシドリ用の巣箱を作ります。

響の森の実習室を借用しました。 まずは物差しの使い方を指導。

一枚の板からシジュウカラ巣箱の部材を切り出す。 こちらはオジサンたちによるオシドリ巣箱二個。

(右の奥は見本用に持参したブッポウソウ巣箱)

午前10時に開始して約一時間半で、シジュウカラ巣箱七個、オシドリ巣箱が二個完成しました。さて、どこに巣箱を掛けるかをこの冬までに決めて掛けてくださいね。

なおオシドリ巣箱は、オシドリの繁殖が期待される市内某所の池のそばに、この秋に設置する予定です。設置作業の前に支部会員にはメーリングリストでご連絡しますので、ふるってご参加ください。

(by 管理人)

(2)8/16 米子水鳥公園

8月16日(日)に米子水鳥公園の会議室で「生き物のすみか(巣箱)」つくり教室を開催しました。午前9:00から7組、午後13:00から5組の参加があり、キビタキ、ブッポウソウ、アカショウビン、セキレイのほか、コウモリ、ヤモリの巣箱を作りました。材料と図面はありますが、現場合わせ、試行錯誤しながらの工作でした。お父さん、お母さんの頑張る姿もありますが、小さい子供たちものこぎり、金槌などの使い方も少しずつ慣れ、自力でできる割合が増えて行きます。

①最初は線引きから ②お母さんも頑張ります

③次にノコギリ引き ④お父さんも頑張ります

⑤もうじき完成 ⑥希望者は仕上げにバーナーで焦げ目を

完成度、精度にある程度の差はありますが、できた巣箱は県のコンクールに出品され、入賞すること間違いなし!(by H.T)

・5/16~17に恒例の「バードウォッチング in 大山」を開催(2015/6/09)

今年で69回目になる大山一泊探鳥会「バードウオッチング in 大山」(本支部主催、新日本海新聞特別後援)が5月16日(土)・17日(日)大山寺で開催されました。昨年度に引き続き、16日(土)午後4時から、17日(日)午前4時半から、同日午前9時から、合計3回の探鳥会を設定し、各自の都合や体力に合わせて参加しやすい時間帯を選んでもらうという企画です。2日間の参加者は65人(会員外46人)にのぼり、このイベントを新聞の紹介記事で知って初めて参加した方も多く含まれました。

大山寺橋前でイワツバメを探す。 初参加の方もキビタキをゲット。

今年は特に「鳥見初体験の参加者に優しい探鳥グループ」を設けました。支部のベテランリーダーを手厚く配置し、スタート前には双眼鏡の使い方、鳥の見方などを事前レクチャー。探鳥コースでは、ゆっくり歩きながらじっくり鳥の声に耳を傾けてもらい、できるだけ自分の双眼鏡で鳥の姿を見つけるお手伝いをしました。今年の大山にはキビタキがとても多く、初めての参加者でも、声も姿も美しいキビタキを十分堪能してもらうことができました。

山菜料理の夕食会。 早朝探鳥会、金門にて。

宿泊コースにも参加した方は、大山寺山楽荘での山菜料理フルコースと、夕食後の外れくじなし!野鳥グッズプレゼント抽選会を楽しみました。確認された鳥の種類は、3回の探鳥会併せて、ヒガラなどのカラ類、オオルリ、キビタキ、ホトトギス、ツツドリ、サンショウクイなど40種となりました。 (by T.T)

・5/10(日)に県内三カ所で「青い鳥を探せ!」探鳥会を開催(2015/5/16)

五月連休明けの5/10(日)から一週間のバードウィークが始まりました。この時期はちょうど夏鳥の繁殖期の真っ最中であり、夏鳥の観察にはベストの季節です。(公益財団法人)日本野鳥の会では、毎年のバードウィークの初日に全国一斉探鳥会を開催しています。当支部でも、県内三カ所で探鳥会を開催しました。以下、西部地区の大山での探鳥会の模様を紹介します。

「今日は恒例の鳥取県支部の三地区一斉に「青い鳥を探せ」企画の探鳥会です。東部はオオチ谷公園(鳥取市)で、中部では町の鳥:サンコウチョウ狙いの羽衣石城(湯梨浜町)、西部ではオオルリ目当ての大山(大山町)での開催です。

今年は季節の進みが例年より早いのでしょうか、すでに若葉が濃く生い茂り、声はすれどもなかなかオオルリの姿を見つけることができません。僧兵コースから金門経由で寂静山へと回り、ようやく帰路途中で歌声の素晴らしいオオルリ(羽に褐色部分が残る第1回夏羽でしたが)の姿を見つけて目的を果たしました。キビタキの声もあちこちでよく聞かれ、さえずりの節回しにもいろんなパターンがあることを楽しみました。

支部の旗を手に、集合場所で参加者を待つ。 サエズリの方向を頼りに、鳥の姿を・・。

参加者は20人(会員外4人)、確認された鳥は、オオルリ、キビタキの他にヒガラ、ゴジュウカラ、キセキレイ、サンショウクイ、ツツドリなど全部で29種でした。」(by

T.T)

・4/26(日)に日南町でブッポウソウの巣箱かけ作業を実施(2015/5/4)

4月26日の日曜日、日南町でブッポウソウの巣箱掛け作業を行いました。これは、鳥取県希少野生動植物保護管理事業として、県から助成を受けてブッポウソウの保護、増殖を行っているものです。

当日の作業は、NTTの電柱撤去に伴い、独自にポール立て巣箱を設置するものです。ホームセンターで1mから5mの単管パイプなど必要資材を購入し、現場でくい打ち、組み立て作業です。以外と簡単に設置できましたが、問題はブッポウソウが使ってくれるかどうかです。高さ、安定性など心配な点はありますが、皆さんで見守りましょう。

抜けるような青空、強烈な紫外線。 全員協力して組み上げます。

巣箱2個をこの方式に交換、さらに古くなった巣箱を新しいものに交換しました。一部の巣箱には、山階鳥類研究所から提供されたカメラを設置、滑車での吊り下げ、配線など結構苦労しました。

一個完成。ブッちゃんが気に入ってくれるか? もう一カ所は、菜花咲く畑の中。

当日の参加者は、Kさんファミリーを含む大人九名と子供二名。中部からY女史も参加し、いきなり木登り器「与作」で巣箱の取り外しにチャレンジ、見事、実務経験者の仲間入りです。好天で紫外線の強い一日、お疲れ様でした。次は、5月3日 8:30西部総合事務所集合で、残りの巣箱交換、巣箱修理に日南町を回ります。そろそろブッポウソウも見られるかも。 (by

H.T)

・コアジサシのデコイ完成!(2015/04/24)

2/8に削り出し作業まで終えていたコアジサシのデコイの着色・仕上げ作業を2/13に行いました。今年の作成予定は40体で、このうち32体までの作成を完了しました。当日は10人が参加、削り出しの不十分なデコイをナイフやグラインダーで削り、紙ヤスリで磨いた後、①全身に下地の白色をつけ、②扇風機で乾燥(着色の行程毎)、③背中に灰色、④嘴に黄色、⑤頭部と顔と嘴先端を黒色、⑥眼球にビーズを入れる等の作業でできあがり。

文章で説明するとこれだけですが、同じキット、同じ道具、同じテキスト(見本)で作ったと思えないほどの個性というかバラツキというか、不揃いさに皆が苦笑、失笑・・・。着色すれば同じに見えるだろうという期待も空しく、着色により個性が強調され・・・、それでも「コアジサシ以外には見えない!」という統一感がなかなか素晴らしい。

5月の連休に繁殖候補地への設置予定なので、出来映えの確認と共に会員の皆さんの参加を期待します。昨年の課題であったヒナの「シェルター」をKさんが試作して来られており、どのように設置していくかを今後検討します。

(by H.T)

ズラリ! と並んだデコイたち。 皆様、お疲れ様でした!

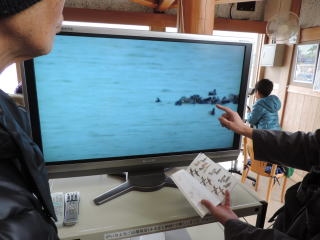

・1/12に米子水鳥公園で新年合同探鳥会を開催。(2015/1/17)

恒例の新年合同探鳥会を今年は米子水鳥公園で実施しました。車で鳥取市を発って一時間半位で水鳥公園に到着、昔に比べればずいぶん早くなったものです。天気が心配だったがそれほど荒れもせず、米子市内では屋根にうっすらと雪が積もっている程度でした。

集合したのは33名、うち東部と中部からは11名が参加。合同探鳥会にふさわしい賑やかな探鳥会となりました。9:30に田中副支部長のあいさつの後、参加者はネイチャーセンター館内の思い思いの場所に陣取って観察開始。

ここをネグラとするコハクチョウは、昼間は安来の湛水田に行ってエサを取っているとのことで不在でしたが、ガラス越しの目の前では、ハシビロガモやツクシガモが逆立ちしてさかんに湖底の水草を食べています。つばさ池と中海との間のヨシ原には、ケアシノスリやオオタカ若鳥が停まっていました。色々な野鳥を見たり、久しぶりの人と話をしたり、楽しい一時間半を過ごしました。

暖かい館内から観察できるのは本当に楽! 望遠ビデオカメラに接続されたモニターで、

ライブ映像を共有できます。

窓の真下ではハシビロガモの群れが採餌中。 その近くには、ツクシガモが約十羽。

気になったのは、池の中央でカモがひしめき合って団子状態になっていたこと。(左の写真。自分はこれを「カモ団子」と命名。) 気になったのは、池の中央でカモがひしめき合って団子状態になっていたこと。(左の写真。自分はこれを「カモ団子」と命名。)

オオバンとヒドリガモ、オカヨシガモなどが集まって押しくらマンジュウ状態です。深く潜れるオオバンが湖底の水草をくわえて浮き上がってくると、潜れないカモたちがそのおこぼれをもらおうとして殺到しているのだとのこと。同じような光景は千代川でも見た事があります。オオバンが気前がいいのか、それとも他のカモたちのドレイとしてこき使われているのか、どっちなんでしょうね。

ネイチャーセンターの入り口で集合写真。 最後に粟島神社の裏側から中海を望む。

11hにいったん観察終了し参加者全員で写真を撮ったあと、希望者だけで恒例の粟島神社参拝へと向かいました。この神社の裏手は、来るたびに思うのですが、中海の展望台としては絶好のポイントです。

ここでは、先ほどはつばさ池の奥の方にいてよく見えなかったトモエガモを、少年M君が素早く探し出してスコープで見せてくれました。一台のスコープを順繰りにのぞいて、「見えた!」、「見えない!」とやっているのも楽しいものでした。M君は野鳥の羽の収集もやっているそうです。珍しい野鳥の羽を拾った方は、水鳥公園気付で送ってもらえば彼の所まで届くとの事でした。

(by 管理人)

|

|

|